수협은 올해로 창립 51주년을 맞았다. 지난 50년의 역사 속에 녹아있는 수많은 이야기가 궁금할 것이다. 수협은 지난해 창립 50주년을 맞아 ‘수협 50년사’를 발간했다. 이 때 수협의 많은 전·현직 임직원들로부터 받았던 에피소드 중에서 몇 가지를 소개하고자 한다.

‘세 개의 암초, 수협법 제정으로의 험난한 항해’

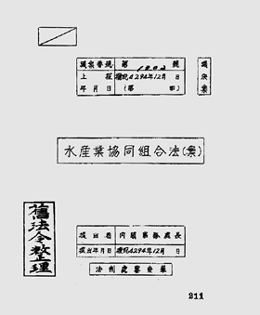

조운현 전(前) 수협중앙회 부회장은 1961년 농림부 수산국 어정과장으로 재직 당시 장경순 농림부 장관으로부터 수협법 제정을 추진하라는 명을 받고 그 해 9월부터 12월까지 여관방에서 숙식을 해결하며 수협법 초안을 만들기 시작했다.

당시 수협법 제정 추진을 위해 투입된 인원은 조과장과 법학과를 나온 직원 두 명이 전부였으며, 두 사람은 밤을 새워가며 결국 3개월 만에 수협법 초안 (이하 수협법안)을 만들어냈다.

고생 끝에 탄생한 수협법안이었지만 제정해 보기도 전에 암초에 부딪히고 말았다. 수협중앙회장과 임원 선출시 대위원회의 3분의 2가 찬성해야 한다는 규정 때문이었다.

하지만 과반수도 아니고 3분의 2가 찬성해야 한다는 것은 납득할 수 없다는 반응의 이면에는 더욱 본질적인 문제가 자리잡고 있었다.

당시 조합장들은 경기, 충청, 전라를 묶은 서구권과 강원, 경상을 묶은 동구권으로 세력이 나뉘어 있었고, 그 수도 50대 50을 이루며 매우 팽팽하였다.

당연히 수협법안이 그대로 제정된다면 수협중앙회장 선출부터 시작해서 어떤 안건이든 제대로 의결되지 않는 심각한 문제로 번질 가능성이 매우 높았다.

조과장은 이야기를 전해들은 후 우격다짐이 아닌 실질적인 합의점을 찾을 수 있는 법을 만들어야겠다는 생각만 더욱 확고해졌고, 조합장들을 만나 일일이 설득하기에 이르렀다. 며칠을 설득한 끝에 수협법은 겨우 국무회의로 올라갈 수 있었다.

하지만 거기서 또 다른 암초를 만나게 되었는데, 다름 아닌 수협법안에 명시된 신용업무를 제외하라는 것이었다.

이는 당시 수산자금을 취급하던 농협에서 수협의 신용업무 취급에 대해 반대하였기 때문이었다. 신용업무를 하지 못하는 수협은 그 존재 자체가 무의미했다.

하지만 얼마 지나지 않아 위기를 타개할 기회가 왔다. 수협법 제정이 지체되는 것을 보다 못한 장경순 농림부 장관이 왜 빨리 수협법 제정을 추진하지 않느냐며 다그친 것이다.

이에 대해 농협이 신용업무를 통해 기반을 잡은 예를 들며 신용업무 없는 수협은 있으나 마나 한 것이라고 장관에게 보고했다.

그 의중을 이해한 장관은 내각수반을 어렵게 설득한 끝에 결국 수협법은 국무회의를 통과할 수 있었다. 수협법 제정이라는 배는 국회에서도 조용히 지나가지 못했다.

조합장들 사이에서도 문제시되었던 3분의 2 조항 때문이었다. 똑같은 내용을 한 번 더 설명하고 설득하며 수 많은 진통을 겪은 끝에 수협법은 어렵사리 국회를 통과했다.

수협법 제정에 따라 수협중앙회장 선거가 처음으로 이루어졌다. 과열된 선거가 치뤄졌으나 김재식 수산국장이 수협중앙회장 자리에 오르게 되었다.

그렇게 세개의 암초에 부딪히며 만들어진 수협법 제정이었지만 비 온 뒤에 땅이 굳는다는 말이 있듯, 수협법 제정과 회장 선출을 계기로 동·서 조합장들은 서로 조금씩 소통의 문을 열었고 이는 결과적으로 수협의 대단합, 미래를 향한 출발의 신호탄이 되었다.